融合歐盟AILiT、NPDL與臺灣AI教學三道防護的教師AI素養

- 陳佩英、李品萱

- 2025年8月13日

- 讀畢需時 9 分鐘

已更新:2025年8月29日

作者:陳佩英、李品萱

本文改寫自BE School 進階工作坊和臺北市數位實中的演講稿

教育前線的挑戰

人工智慧的浪潮正以前所未有的速度席捲教育現場。關係AI教學專業發展的老師們,我們正面臨一個關鍵的十字路口。教室裡的對話,已從「我們是否應該使用AI?」迅速轉變為「我們該如何面對無處不在的AI?」

當前,許多的教師培訓課程仍停留在「術」的層面——如何使用ChatGPT寫教案、如何用Midjourney生成圖片。這些固然實用,卻遠遠不足以應對AI帶來的深層次的教學挑戰與倫理困境。如果我們的培訓僅止於工具操作,我們可能會不經意地將教師引導至一條「效率至上」的捷徑,卻忽略了教育的終極目標——培養能夠獨立思考、具備健全品格與公民素養的未來世代。

真正的挑戰不在於AI本身,而在於我們如何重新定義教師的角色、學生的學習方式,以及教育的核心價值。這需要一個更具周延和值得信賴的專業發展框架。本文旨在提出一個整合性的解決方案,融合三個極具洞察力的模型:

NPDL的6C素養 (The 6Cs):我們不變的「教育北極星」,指引著素養教育的終極目標。

AILit框架 (AI Literacy Framework):由OECD等國際組織擘劃的「AI素養地圖」,全面描繪了AI時代所需的能力與知識。

臺灣的「三道防護」模型 (The Three Safeguards):在地實踐智慧結晶,為教師社群提供了「AI教學指南」,確保這趟AI探索之旅安全而有意義。

透過三者的交織,我們將能設計出超越「工具教學」的培訓,真正賦能教師,讓他們成為引導學生在AI時代的驚濤駭浪中,自信遠航的智慧舵手。

第一部分:奠定教師專業發展的基礎

在深入探討如何整合之前,讓我們先清晰地定位這三個框架在我們培訓藍圖中的獨特角色。

1. NPDL的6Cs素養:教育航程中的北極星

圖1

NPDL框架

註:引自陳佩英總編譯(2022)。深度學習:參與世界改變世界[第一版],頁37。臺灣師大出版社。(原著出版年:2017)

無論技術如何變遷,我們培養學生的核心目標始終如一。NPDL的六大核心素養——品格 (Character)、公民素養 (Citizenship)、協作 (Collaboration)、溝通 (Communication)、創造力 (Creativity)與批判思考 (Critical Thinking)——是我們所有教學設計的核心目的。

在AI時代,6Cs的價值非但沒有被削弱,反而被推到了前所未有的重要高度。AI可以生成以假亂真的文本,挑戰著學生的批判思維與品格;它可以提供無限的創意夥伴,重新定義了創造力與協作的邊界;它引發的社會公平與倫理議題,則直接考驗著學生的公民意識 (見https://www.npdl-tw.com)。

因此,在任何教師培訓中,我們都必須首先確立:AI是服務於6Cs的工具,而非取代6Cs的目標。 我們的任務,是引導教師思考如何利用AI來深化而非削弱這些核心素養的培養。

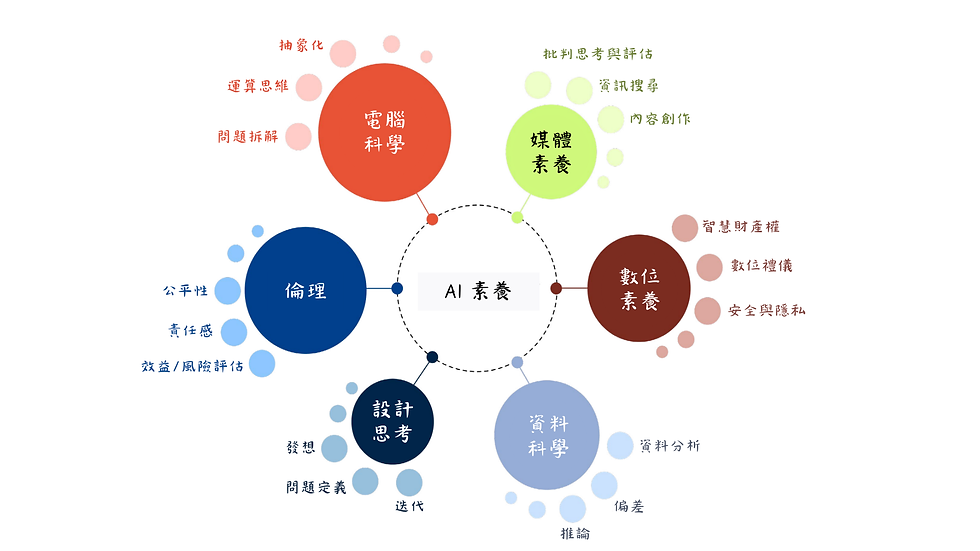

2. AILit框架:詳盡描繪AI素養的知識地圖

圖2

AILit核心素養框架

註:翻譯自OECD. (2025). Empowering Learners for the Age of AI: An AI Literacy Framework for Primary and Secondary Education (Review Draft), 頁7。

如果6Cs是我們的目的地,那麼由OECD、歐盟執委會等支持的AILit框架,就是指引我們抵達目的地的具前瞻性、系統性、和全面性的「AI素養地圖」。這個跨國共建的AI素養框架,是基於回答這個時代最核心的問題:「一個具備AI素養的人,應該知道什麼?會做什麼?抱持什麼樣的態度?」

AILit框架的結構包含兩大面向:

三大支柱:

知識 (Knowledge):關於AI運作原理、能力限制、社會影響與倫理議題的系統性認知。

技能 (Skills):將批判性思維、創造力等基礎能力,應用於AI互動情境中的具體能力。

態度 (Attitudes):面對AI時,應有的負責任、好奇、同理心等心態與價值觀。

四大領域:學習者與AI互動的四種主要方式——參與 (Engaging)、共創 (Creating with)、管理 (Managing)、設計 (Designing) AI。

對於教師培訓者而言,AILit框架的價值無可取代。它為我們提供了共同的專業語言,讓我們得以超越零碎的工具教學,從一個系統性的高度來規劃培訓內容。它讓我們更有信心的告訴第一線老師,AI素養教育不只是「辨別假新聞」,還包括理解「演算法偏見」、思考「AI的環境成本」,甚至嘗試「設計一個簡單的AI模型」。

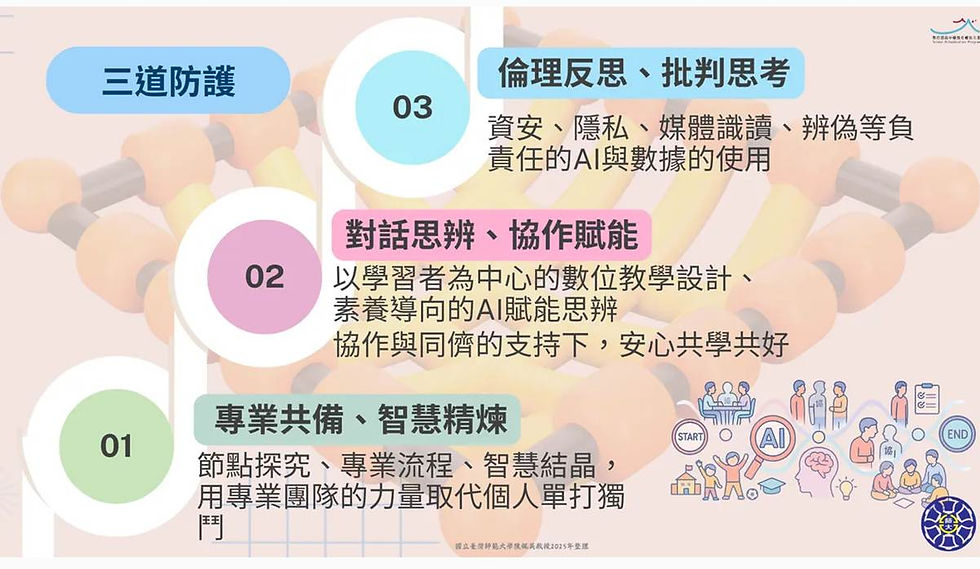

3. 三道防護:為教師社群打造的安全遠征指南

圖3

臺灣AI教學的三道防護

註:陳佩英計劃團隊,首次發表在高優數位種子培訓工作坊 (2025年6月7日)。臺灣AI教學的三道防護。

如果AILit是地圖,那麼源自臺灣教學現場智慧的「三道防護」模型,就是為第一線教師量身打造的AI教學的實踐指南。它深刻理解教師在面對新技術時的徬徨、焦慮與需求,提出了確保專業發展能夠安全、有效且可持續的三個關鍵支撐機制:

第一道防護:專業共備、智慧精煉:強調社群支持的力量。教師不應單打獨鬥,而應組成專業學習社群(PLCs),共同探究、分工合作、集體產出,將AILit的系統性框架,精煉為在地化的實用教案。

第二道防護:對話思辨、協作賦能:強調教學法的革新。培訓的核心應從「老師如何用AI備課」,轉向「老師如何設計『以學習者為中心』的AI思辨活動」,真正賦能學生。

第三道防護:倫理反思、批判思考:強調倫理的關鍵地位。所有AI教學活動都必須建立在對資安、隱私、偏見、公平等議題的深刻反思之上,確保技術向善和具有包容性。

這三道防護模型,為我們設計教師培訓的「過程」提供方向指引的路徑圖。它提醒我們,成功的培訓不僅關乎內容,更關乎支持系統、教學典範的轉移,以及價值觀的轉化。

第二部分:協同增效——編織三大框架的整合實踐網

各自來看,這三個框架都有其目的和指向,卻不約而同在原則和實踐上提供具包容性的、交織協同的開創性力量。我們藉由「三道防護」的社群實踐過程,引導教師將「AILit框架」的素養內涵,融入其教學設計,最終目的是為了深化學生「NPDL的6Cs」核心素養。

讓我們以「三道防護」為經,以AILit和NPDL為緯,來編織這張整合的實踐網。

經線一:以「專業共備」破解AILit的複雜性,定錨NPDL的目標

挑戰:AILit框架內容豐富,對單一教師而言可能過於龐雜,不知從何入手。

解方:「專業共備」提供了解決方案。

實踐模式:在培訓中,我們可以引導教師組成學科或跨學科的學習社群。這個社群的任務不是漫無目的地聊天,而是有策略地「拆解」AILit框架。例如,本學期社群的共同目標是:「探索如何在語文課中,實踐AILit『與AI共創』領域的能力,以深化學生的創造力(Creativity)和品格(Character)。」

協同增效:

AILit被轉化:系統性的框架可再區分為可管理、可探究的具體任務。

定錨NPDL:所有對AILit的探討,都始終圍繞著「這如何幫助我的學生達成6C?」這個核心問題,避免為技術而技術,或AI而AI。

教師被賦能:在社群的支持下,教師的焦慮感降低,嘗試的勇氣增加。他們不僅是知識的消費者,更是課程的共同創造者。

經線二:以「對話思辨」活化AILit的教學場景,深化NPDL的素養內涵

挑戰:如何避免AI教學淪為單向的技能灌輸?

解方:「對話思辨」是將AILit從知識變為智慧的催化劑。

實踐模式:我們的培訓應示範並引導教師設計「以學習者為中心的AI思辨活動」。這意味著,課堂的主角是學生,AI則是激發他們思考的「對話夥伴」、「思辨對手」或「研究對象」。

協同增效:

AILit被活化:AILit的四大領域不再是靜態的名詞,而是動態的學習體驗。

深化批判思考:讓學生使用加拿大渥太華天主教學區OCSB的四步驟模型(Ask, Assess, Act, Adjust)去評估AI生成的歷史論述,這就是活生生的「參與AI」。

深化創造力與協作:讓學生團隊與AI共同設計一個社區問題的解決方案,並反思人機協作的優劣,這就是「與AI共創」與「管理AI」。

NPDL被深化:學生的6Cs素養在與AI的互動和思辨中得到真實的錘鍊。他們不僅學會了「什麼是偏見」,還能親手揭示AI偏見的過程中,建立了深刻的公民意識。

經線三:以「倫理反思」貫穿AILit的所有環節,鞏固NPDL的核心價值

挑戰:如何確保AI的應用不偏離教育的初衷?

解方:「倫理反思」是所有AI教學活動不可或缺的「安全帶」和「指南針」。

實踐模式:在培訓中,我們必須將倫理反思融入每一個實作環節。當老師們用AI生成評量規準時,我們要問:「這個規準對不同背景的學生公平嗎?」當他們設計AI協作活動時,我們要問:「如何引導學生誠實地標註AI的貢獻?」

協同增效:

AILit被賦予靈魂:AILit框架中的倫理相關知識點(如K2.5, K5.4)和態度(如Responsible, Empathetic)不再是空洞的條文,而是在每一次權衡與抉擇中被體驗和內化。

NPDL的價值被鞏固:品格與公民素養不再是抽象的口號。當學生討論AI對就業的衝擊、數據隱私的界線時,他們正在進行最真實的品格塑造與公民實踐。這道防護確保了我們的AI教育,最終指向的是一個更公平、更具同理心的社會。

第三部分:設計整合性教師培訓——給培訓提供者的行動指南

基於上述的整合框架,我們可以設計出一個三階段的教師培訓模型:

階段一:認知啟航——建立心態,繪製地圖 (The "Why")

目標:破除迷思,建立共識。

活動:

引入「三道防護」:從教師最關心的社群支持與倫理擔憂出發,建立安全感。

介紹AILit框架:將其作為本次培訓的「共同地圖」,並簡潔點出三大核心提醒:AI是夥伴、批判是前提、賦能學生是目標。

連結NPDL:明確本次培訓的終點是深化6Cs素養。

階段二:能力建構——動手實作,設計轉化 (The "How")

目標:掌握人機協作技巧,並將其轉化為教學設計。

活動:

分組實作:圍繞一個NPDL單元,讓教師團隊體驗使用AI優化課程的經驗。

設計挑戰:要求團隊不僅是「優化」自己的教案,更是「設計」一個能讓學生體驗AILit某項能力的學習任務。

同儕分享:分享的重點不僅是「成果」,更是「設計背後的思考」,以及如何對應到AILit和6Cs。

階段三:社群續航——持續協作,實踐迭代 (The "What's Next")

目標:將培訓的動能延續到日常教學中。

活動:

成立專業學習社群(PLC):以「第一道防護」為基礎,引導教師建立長期的共備社群。

制定行動計畫:每個社群制定一個小型的、可執行的學期行動計畫(例如:共同開發一個AILit融入NPDL的單元課程)。

建立分享機制:規劃定期的線上或線下分享會,讓智慧得以流動和結晶。

結論:從AI時代的「應對者」,到未來教育的「塑造者」

AI的到來,對教育而言,既是挑戰,更是契機。這個新興科技迫使我們重新審視教育的本質,從知識的傳授,回歸到智慧的啟迪與品格的塑造。

身為教育工作者和培訓者,我們的使命不應是分發一張張零散的AI工具「食譜」,而應是引導教師學會「營養學」的底層邏輯。NPDL的6Cs是我們追求的終極營養目標, AILit框架是全面詳盡的營養成分表,而「三道防護」則是安全、健康、且愉快的烹飪與進食過程。

透過這套整合框架,我們能夠設計出真正具有變革力量的教師專業發展課程。我們將賦能教師,讓他們不再是AI浪潮下被動的應對者,而是充滿自信、智慧與勇氣的塑造者,陪伴我們的下一代,在這片充滿未知又充滿希望的新大陸上,一起開創屬於他們自己的未來。

參考資料

Chen, P., Xu, R. H., & Hung, C. W. (2025). Tracing future education reforms: Policy mobilities within and between Taiwanese, Australian and global networks. Comparative Education, 1-19. https://doi.org/10.1080/03050068.2025.2475660

New Pedagogies for Deep Learning. (2016). NPDL Global Report. (1st ed.). Ontario, Canada: Fullan, M., McEachen, J., Quinn, J. Retrieved from http://npdl.global/wp-content/uploads/2016/12/npdl-global-report-2016.pdf

New Pedagogies for Deep Learning. (2024.07.20) Change Leaders. https://deep-learning.global/change-leaders/

New Pedagogies for Deep Learning: Taiwan (2024.07.20) https://www.npdl-tw.com/

OECD. (2025). Empowering Learners for the Age of AI: An AI Literacy Framework for Primary and Secondary Education (Review Draft). OECD Publishing, Paris. https://ailiteracyframework.org/wp-content/uploads/2025/05/AILitFramework_ReviewDraft.pdf

陳佩英總編譯(2022)。深度學習:參與世界改變世界[第一版],頁37。臺灣師大出版社。(原著出版年:2017)https://eshop.lib.ntnu.edu.tw/product/%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E5%AD%B8%E7%BF%92%E2%80%94%E5%8F%83%E8%88%87%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%94%B9%E8%AE%8A%E4%B8%96%E7%95%8C

陳汶靖、陳佩英、鄭依燦(2023)。臺北市校群教師轉譯NPDL工具使用和校準之集體探究行動。中等教育,74(4),91-107。https://doi.org/10.6249/SE.202312_74(4).0033

陳佩英、許美鈞、黃靖維(2022)。變革敘事探究:在地轉化NPDL素養教育之政策學習。教育研究月刊,339,4-21。https://doi.org/10.53106/168063602022070339001

若需引用此文章內容,請使用下列APA 7格式:

陳佩英、李品萱(2025年8月13日)。融合歐盟AILit、NPDL與台灣AI教學三道防護的教師AI素養。教育新知國際串聯。網址:https://www.gel-net.com/post/融合歐盟AILiT、NPDL與臺灣AI教學三道防護的教師AI素養