愛沙尼亞從「心理健康維他命」到「支持性社會生態系統」的實踐之路

- 陳佩英、高樂涵

- 2025年9月16日

- 讀畢需時 11 分鐘

作者:陳佩英、高樂涵

在全球 PISA 學術評比中,波羅的海小國愛沙尼亞的卓越表現舉世聞名。然而,這份學術榮耀的背後,潛藏著深刻的挑戰,也就是年輕世代日益嚴峻的心理健康困境。

這個起點,並非始於今日,而是其在20世紀末至21世紀初,一度高於歐盟平均水平的自殺率。這項冰冷的數據撼動整個社會,形成強大的政治與社會動能,迫使政府與民間必須共同面對這個「房間裡的大象」。

正是在這樣的背景下,位於首都塔林的非政府組織「Peaasjad」(英文譯為「Head Matters」)成為社會心理健康的核心推動者 (https://peaasi.ee/en/avaleht/en)。

在參訪機構時,由Marit Kannelmae 工作人員介紹機構。她解釋道:「Peaasjad」在愛沙尼亞語中有著精妙的雙重意涵,它既是「關乎頭腦的事」(things in the head),也是「頭等大事」(head matters),意旨該組織的使命——將心理健康議題提升至公眾心中的首要位置。

更有趣的是該組織長久以來的標語——「pole hull」的雙關語,既是溫和的安慰「別擔心」(No worries),也傳達了「沒有人是瘋狂的」(No one is crazy)的理念。其工作的核心則是透過普及知識與創造友善的對話氛圍,拆解社會對心理議題的污名,有效地降低求助的社會與心理門檻,成為所有後續教育與社會行動的基礎。

一、卓越鏡像中的警訊—面臨心靈困境的挑戰

愛沙尼亞與許多追求卓越教育表現的國家(如台灣)有著驚人的相似性。兩地都在 PISA 等國際學力評比中名列前茅,但亮麗的學業成績單背後,卻是年輕世代日益沉重的心理負擔。全國心理健康調查顯示,近三成的愛沙尼亞成年人有嚴重心理困擾,更有高達四成的年輕人長期承受壓力、焦慮或憂鬱。學生健康調查也指出,78%的11至15歲學生每週都會出現頭痛、易怒等身心症狀。

Marit 指出,年輕人普遍感到孤獨、精神疲憊,以及一種根深蒂固的「我不夠好」的集體焦慮。這份壓力,部分源自於競爭激烈的教育體制,同時也來自社群媒體的比較、父母與社會的高度期待,甚至是年輕人對自己的嚴苛要求。這些數據與現象,對同樣追求卓越表現的社會而言,無疑是一面清晰的鏡子,映照出無法迴避的共同挑戰。

愛沙尼亞的心理健康危機是真實而急迫的。其自殺率在已開發國家組織(OECD)中名列前茅,尤其是男性自殺率,約為女性的四倍。此外,還有許多無法解釋的意外死亡事件,背後可能都隱藏著未被看見的心理痛苦。面對如此普遍的困境,Peaasiad機構的策略並非單點式的治療,而是一套多層次的系統性支持藍圖,旨在從根本上改變社會對待心理健康的態度與方式。

二、心理照護機構的緣起——從醫院觀察到社會行動

Peaasjad的誕生,源於一個非常具體的觀察。大約在2009年前後,機構的創辦人,同時也是一位資深的兒童精神科醫師,在醫院的接待處注意到一個令人憂心的趨勢:越來越多的年輕人因為心理困擾而來到醫院求助。他們發現到:「醫院不該是這些孩子尋求幫助的第一站,更不該是終點站。」社會必須建立一個更早期、更普及的支持網絡,無論是透過教育、線上資訊,還是其他結構性的幫助,讓年輕人能在問題變得嚴重之前就得到協助。

於是,機構從兩個最基本的服務開始,奠定其發展的核心任務:

線上資訊平台(peaasi.ee): 用年輕人能理解的、親切的語言(愛沙尼亞語和俄語),提供正確、可靠的心理健康知識。這個網站如今已成為機構的標誌,是許多人接觸心理健康資訊的第一站。

電子郵件諮詢(E-counseling): 提供一個匿名的管道,讓那些不願或不敢直接尋求幫助的年輕人,可以透過寫信的方式提問。這並非正式的線上諮商,而是一個確認「你並不孤單」、給予初步建議,並指引他們尋求更專業幫助(如家庭醫師或心理師)的支持性服務。

從這個小小的起點,Peaasjad 走過了十五年的歷程,像一個快速成長的青少年,不斷擴展其服務範圍與社會影響力。他們的資金來源多元,包括歐盟、社會事務部、教育部以及私人基金,這也讓他們的工作內容能根據專案和資金進行動態調整,靈活應對社會需求。近幾年重大的進展是,從2024年開始,機構獲得了提供「臨床諮詢服務」的資格。這意味著對於那些有嚴重困擾(例如有自殺意念)的年輕人,可以直接在機構內提供精神科醫師或心理健康護理師的協助,繞過公共醫療體系漫長的等待隊列,提供及時的專業支持。

三、普及化的基礎工程——人人可行的「心理健康維他命」

為了讓心理保健變得像日常生活一樣簡單,「Peaasjad」在COVID-19疫情期間,發展出了一套名為「心理健康維他命」(Mental Health Vitamins)的親近做法。當時因為全面社會隔離的封鎖政策,人們無法進行正常的社交活動,心理健康面臨極大挑戰。該機構於是設計一套任何人在任何情況下都能實踐的自我照顧方法。

圖1

心理健康維他命(Mental Health Vitamins)

註:取自https://peaasi.ee/en/mental-health-vitamins/

這個做法的構想受到冰島一個組織的啟發,但 Peaasjad 完全從零開始,發展出屬於自己國家的版本。這套方法將抽象的心理學知識,轉化為具體、人人可行的生活指南。這五種「維他命」分別是:

良好的人際關係 (Good Relationships): 強調關係的「質」而非「量」。在數位時代,擁有數百個線上好友,可能不如與一兩個摯友進行一次深入的對話。它提醒我們,有意義的連結是心理健康的重要基礎。

充足的睡眠與休息 (Sleep and Rest): 這通常是人們在壓力大時最先犧牲的部分。Peaasjad 提倡一個顛覆性的觀念:「休息是應得的權利,不需要靠努力去『贏得』假期才能休息。」即使是工作中的3分鐘「微休息」(micro breaks),對大腦的恢復也至關重要。

均衡的飲食 (Balanced Nutrition): 這不僅僅指身體上的營養,也包括感受身體的需求。有時你感到煩躁,可能只是因為渴了或餓了。同時,它也強調創造愉悅的用餐體驗,有時我們需要獨自安靜用餐,有時則享受與人共餐的樂趣。

規律的身體活動 (Physical Activity): 重點不在於成為運動健將,而是將活動融入日常生活。騎單車上班、提前一站下車走路、或與寵物散步,這些微小的改變都能帶來巨大的身心效益。

愉悅的情緒 (Pleasant Emotions): 雖然所有情緒都有其功能,但有意識地培養正面情緒,如感恩、喜悅和善良,對於心理復原力和韌性至關重要。大腦天生傾向於關注問題和錯誤(所謂的「負向偏誤」),所以需要刻意練習去感受和創造生活中的美好。

這些「維他命」的核心是提醒人們,在日常生活中就有許多可以支持心理健康的方式,只是我們需要有意識地去察覺和實踐它們。受到英國「社會處方箋」(Social Prescription)的啟發—醫師可以「開立」看博物館或森林散步等非藥物活動作為處方—Peaasjad 也在網站上設計了類似的趣味功能(https://peaasi.ee/vitamiinitest/en/),讓你可以「開一張處方箋」給朋友,邀請他們一起從事有益身心的活動,將關懷化為具體的行動。

四、賦能社群——「心理健康急救」訓練

在普及化的自我照顧基礎之上,Peaasjad推動了其最核心的訓練項目之一:「心理健康急救」(Mental Health First Aid, MHFA)。這個理念在芬蘭、澳洲、英國等多國都有實踐,核心精神是相通的:支持他人心理健康不應只是專業人士的責任。就像我們學習心肺復甦術(CPR)一樣,每個普通公民都應該學習如何在他人面臨心理危機時,提供初步、有效的支持。

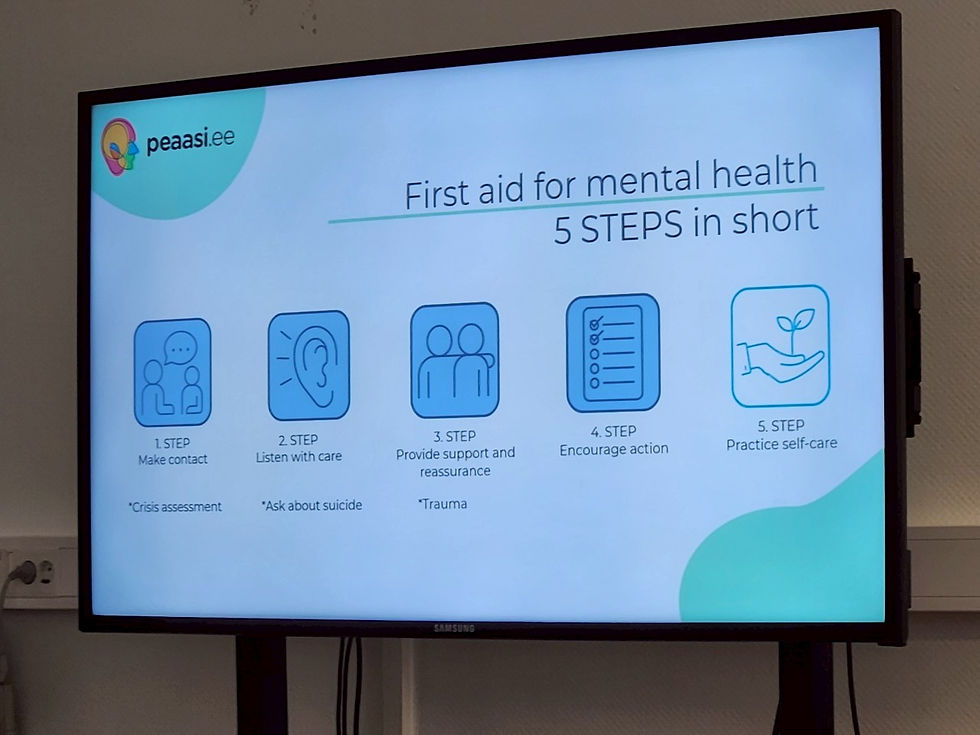

圖2

心理健康急救(Mental Health First Aid, MHFA)

註:2025年中央輔導團愛沙尼亞出國參訪@Head Things辦公室

訓練目標: 該機構設定的目標是讓愛沙尼亞 1% 的人口都接受過這項訓練。理論上,當一個社群中有足夠多的人具備這些基本技能時,就能形成一張綿密的社會支持網絡,及早發現並支持有需要的人。

五大核心步驟: 訓練圍繞著一個清晰的行動框架展開:

建立連結 (Make the contact): 主動關懷。有時,僅僅是走上前去,真誠地說一句「我注意到你最近不太好,我很關心你」,這本身就是一種強而有力的支持。它傳達了「有人在乎我」的訊息。

傾聽 (Listen): 這是整個過程中最重要的技能。訓練強調不帶評判地、比平常更有耐心地傾聽,而不是急著給建議或解決方案。

提供支持與資訊 (Provide support and knowledge): 在充分傾聽後,可以分享自己的故事(如果合適)或提供相關的有用資訊。

鼓勵尋求專業協助 (Encourage professional help): 溫和地引導對方尋求更專業的資源,例如家庭醫師、心理師或機構的諮詢服務。

鼓勵自我幫助與其他支持策略 (Encourage self-help): 提醒對方可以運用「心理健康維他命」等策略來照顧自己。

訓練的效用: 參加訓練的人最初的目的往往是「想幫助他人」,但訓練結束後,他們最大的收穫通常是內在的轉變。首先,他們對「污名化」有了更深的理解,意識到過去無意中開的玩笑(比如稱人「瘋子」)會對他人造成多大的傷害。其次,他們獲得了「照顧自己是理所當然的」這樣的心理許可。在愛沙尼亞強調「努力工作、忍受痛苦」的文化中,這份許可是具有顛覆性的,參與者明白到,照顧自己不是軟弱,而是持續支持他人的前提。

為了滿足不同群體的需求,Peaasjad 開發了多個版本的訓練課程,包括給青少年的父母(幫助他們分辨孩子的行為是「正常的青少年叛逆」還是「心理健康問題的警訊」)、給兒童,以及給年輕人的專門版本,讓急救技能能夠深入社會的各個角落。

五、從訓練到實踐——「暖心咖啡館」的社區連結

當越來越多的人完成了「心理健康急救」訓練後,他們渴望能有機會實踐所學。為了回應這份熱情,「暖心咖啡館」(Warm Heart Cafe)的社區專案應運而生。

圖3

暖心咖啡館(Warm Heart Cafe)

註:取自https://peaasi.ee/en/mental-health-cafe/

運作模式非常簡單而溫暖,Peaasjad 與愛沙尼亞八個城市的咖啡館合作,在每個月的最後一個週六,由身穿印有「我在這裡」(I'm here)字樣T恤的志工駐點。任何人都可以坐下來與他們交談,不需要預約,也沒有任何費用。

這是一個門檻極低的支持空間,來的人背景各異,有些只是因為感到孤單,想找個人聊聊天;有些則帶著非常沉重的議題,如親人離世的悲傷或長期的憂鬱。志工的角色不是治療師,他們只是完成了訓練、願意傾聽的普通人。他們提供了一個安全的、不帶評判的空間,讓那些在日常生活中找不到傾訴對象的人,有機會說出心裡話。這個專案完美地體現了「心理健康急救」的精神:在日常的場景中,透過簡單的「在場」與「傾聽」,創造深刻的人際連結。

六、系統性變革——深入校園與家庭的支持體系

Peaasjad 深知,要從根本上改善年輕人的心理健康,必須深入他們每日生活的場域——學校與家庭。為此,他們引進並推動了多項具有系統性影響力的專案。

1. 「讓我們談談孩子」(Let's talk about children)——重塑學校與家庭的夥伴關係

這套源自芬蘭的對話工具(Mieli),旨在改變學校、家庭與其他支持系統間的互動模式。其核心理念是:成年人的任何困境(無論是心理、經濟或家庭問題)都會影響到孩子。這套工具的核心是增強父母的教養能力,而非指責他們。

透過結構化的訪談,專業人員(如老師或社工)會與家長共同盤點家庭的「優勢」與「脆弱點」。討論的內容不僅僅是孩子的學業成績,而是全面關照孩子的生活,包括日常作息、人際關係、情緒狀態等。

Marit 舉了一個生動的例子:如果一個孩子早上總是遲到,傳統的方式可能是懲罰孩子。但透過這套對話,可能會發現是因為單親媽媽早上工作太忙,分身乏術。那麼,解決方案可能不是懲罰,而是邀請鄰居在特定幾天幫忙送孩子上學。這個專案的最終目標,是建立學校與家庭之間平等的夥伴關係,共同為孩子的福祉努力。

2. 「Peahea」青少年諮商服務——為年輕人量身打造的支持

Peahea(意為「頭好壯壯」)是一套專為12至26歲青少年設計的免費諮商服務。這個年齡段涵蓋了從青春期到剛出社會的轉銜期,是心理最脆弱的階段。將服務延伸至26歲,正是看見了這群「半熟大人」在面對職場、人際與未來不確定性時,最需要支持的現實。

此服務模式引進自澳洲,是一套低門檻、以技能為導向(skill-based)的諮商手冊。它讓非心理師背景的專業人員(如受過訓的學校輔導員)也能提供有效的初階支持,以應對專業心理師資源不足的問題。服務內容包含不同主題的模組,如情緒調節、焦慮管理、人際關係、自我價值感,甚至還有應對數位世界壓力的新模組。年輕人可以根據自己的需求,選擇最多六次會談,聚焦在他們最需要的技能上。

3. 社會情意學習(SEL)——將心理健康內化為校園文化

Peaasjad 堅信,心理健康教育的基礎是社會情意學習(SEL),與融合教育(Inclusion)密不可分。該機構引進哈佛大學實驗室開發的「Kernels」(核心練習),此簡短、易於操作的活動,可以無縫融入任何學科的日常教學中。

其結構非常簡單:

點明技能: 明確告訴學生我們今天要練習什麼(例如:同理心)。

進行練習: 透過「心情圈」活動讓學生分享心情,或進行角色扮演等。

反思與總結: 討論剛才的練習與技能之間的關聯。

該組織認為,SEL不該是另一門獨立的課程,而應是內化在所有學習活動中的一種文化與實踐。無論是歷史課討論戰爭對人心的影響,還是文學課分析角色的情感,都是實踐SEL的好機會。

七、迎接未來——創新工具與跨界合作

面對瞬息萬變的世界,Peaasjad 持續探索創新的服務模式。

機器人聊天 (Robot Chat): Peaasjad開發了一個基於 ChatGPT 但經過特別訓練的諮商機器人,能回答年輕人的基本問題。但他們也意識到其中的風險,因為聊天機器人傾向於「取悅」使用者,可能會給出不夠安全或專業的建議。因此,他們對這個工具的使用非常謹慎,設有配套措施,確保在偵測到嚴重困擾時,能由真人介入,並將使用者限定在18歲以上。

氣候焦慮 (Climate Concern): 這是一個跨國合作專案,旨在應對年輕人普遍存在的氣候焦慮。他們發現,愛沙尼亞的成年人因為尚未受到氣候變遷的直接嚴重影響,所以較不關心,但年輕人看見全球的變化而感到極度焦慮。這個專案的目的,是提供教材教導父母和老師如何與年輕人討論此議題,同時也引導年輕人,在積極行動的同時,也要照顧好自己的心理健康。

有趣的是,在高度世俗化的愛沙尼亞,Peaasjad 也觀察到宗教組織在心理健康領域扮演了新的角色。一些由宗教團體創辦的私立學校,因其創新和關懷的教育理念而受到歡迎。同時,教會組織也越來越重視以實證為基礎(evidence-bassd)的心理健康方法,尋求與 Peaasjad 合作。他們發現,祈禱與正念(mindfulness)在心理學上能帶來相似的效益。這種跨界合作,讓心理健康的理念得以觸及更多不同的人群。

結論:一場持續進行的內在革命

從創辦人的深刻觀察發起的民間運動,到如今遍及全國的多層次支持系統,Peaasjad 的故事,是愛沙尼亞應對心理健康挑戰的縮影。這些社會行動從現實脈絡中摸索出做法,持續集合多個組織與民間的力量,同時也向國外取經,進而建立了一套親社會且能普及大眾的心理健康素養(如維他命概念)、早期介入的技能培訓(如心理急救),以及親師協力支持(如聊聊孩子計畫)的幸福生態系統。

Peaasjad 不僅提供服務,甚至塑造了照護為基底的生活文化,鼓勵人們可以公開談論煩惱、坦然尋求幫助和互相支持。這可以說是一場內在革命,這個運動是溫柔的,不靠吶喊的口號,而是透過一個個具體的工具、一場又一場真誠的對話、一杯杯暖心的咖啡,緩慢而堅定地傳遞到社會的每個角落。

正如Peaasjad的標語「Pole hull」所傳達的——「別擔心,沒有人是瘋狂的。」該機構經歷10年 的努力,正讓這個社會變得更健康、更有韌性、更為相互信任;同時,也為所有同樣面臨心靈困境的現代社會,提供了一個充滿希望與智慧的實踐之路。

若需引用此文章內容,請使用下列APA 7格式:

陳佩英、高樂涵(2025年9月16日)。愛沙尼亞從「心理健康維他命」到「支持性社會生態系統」的實踐之路。教育新知國際串聯。網址:https://www.gel-net.com/post/愛沙尼亞從「心理健康維他命」到「支持性社會生態系統」的實踐之路